- Imprimer

- Partager

- Partager sur Facebook

- Partager sur X

- Partager sur LinkedIn

Contexte

La radiochimie est au cœur de nombreuses recherches en imagerie médicale et en médecine nucléaire. C’est une discipline au croisement de la chimie, de la physique nucléaire et de la médecine. Elle consiste à associer un radionucléide à une molécule vectrice (ligand) capable de cibler spécifiquement certaines structures biologiques. Cette approche permet de produire des radiotraceurs, utilisés pour le diagnostic en imagerie médicale SPECT ( Single Photon Emission Computed Tomography) ou PET (Positron Emission Tomography) ou en radiothérapie interne vectorisée.

Aussi l’activité principale de la radiochimie consiste en la synthèse et l’analyse de radiotraceurs adaptés au besoin biologique ou thérapeutique de chaque étude. Cela consiste à concevoir les voies de radiosynthèses spécifiques et efficaces, étape indissociable de la mise au point de méthodes analytiques fiables pour chaque radiotraceur.

La radiochimie au sein du LRB

L’activité de radiochimie vise à développer, produire et analyser des radiotraceurs originaux, indispensables à l’ensemble des projets interne de recherche, aux collaborations scientifiques et prestations assurées au sein de la plateforme GAIA.

Le laboratoire de radiochimie se compose de deux espaces complémentaires :

- Espace dédié émetteurs SPECT : ce premier espace est dédié aux radiotraceurs à émetteurs gamma (ex : 99mTc, 125I, 123I…) ou aux émetteurs bêta moins (ex:177Lu, 90Y…)

- Espace dédié émetteurs PET : espace installé plus récemment en 2020, il est conçu et équipé pour les radiotraceurs émetteurs de positons (68Ga, 64Cu…).

Nos installations permettent d'assurer une recherche innovante, sûre et conforme aux exigences réglementaires, tout en favorisant le transfert technologique vers la clinique ou l’industrie.

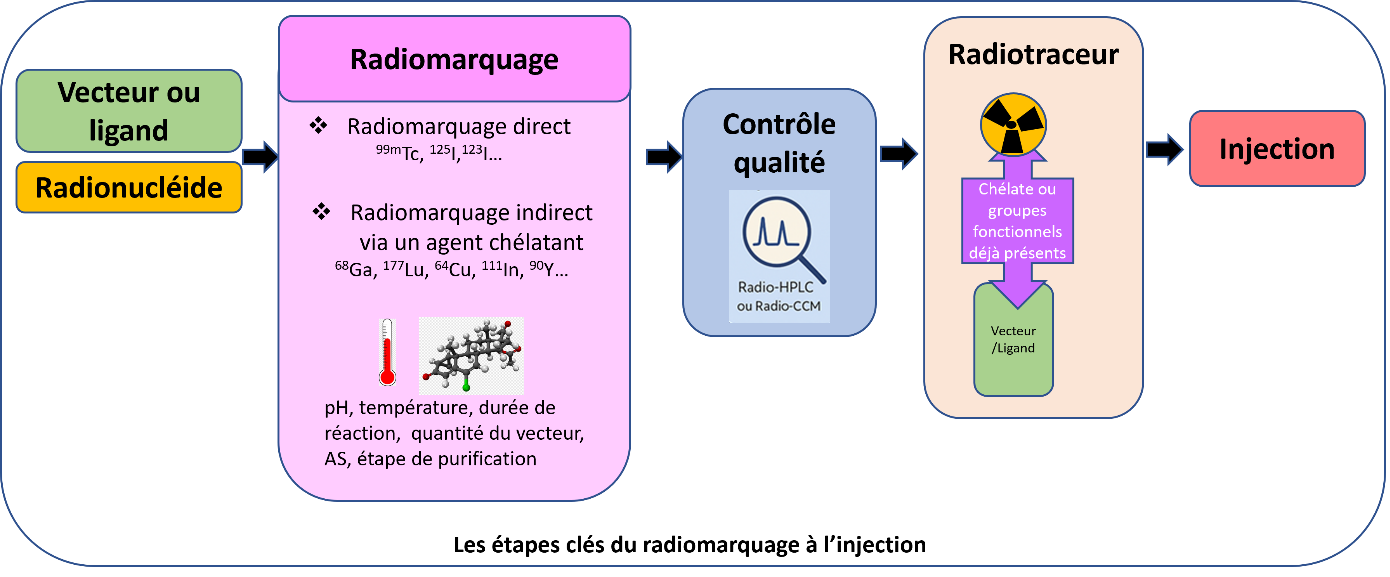

Du radiomarquage à l’injection : les étapes clés

-

Nature des molécules vectrices et des radionucléides

Une grande diversité de molécules d’intérêt biologique ou thérapeutique (vecteur ou ligand), issues de familles chimiques variées peuvent être radiomarquées : biomolécules (peptides, protéines, anticorps, nanobodies, glucose), molécules de synthèse, cellules (cellules entières, cellules sanguines, bactéries), oligonucléotides (siRNA…), etc.

Les radionucléides sont tout aussi variés et adaptés selon l’évaluation biologique. Pour le diagnostic on utilise soit des émetteurs de rayonnements gamma (99mTc, 125I, 123I, 111In…) pour imagerie SPECT, soit des émetteurs de positons (68Ga, 64Cu…) pour l’imagerie PET. Dans le cadre de la radiothérapie interne vectorisée, d’autres radionucléides sont employés comme les émetteurs β- (90Y, 177Lu, 161Tb) et à moyen terme, des émetteurs alpha a, comme 225Ac (autorisation validée).

-

Radiomarquage

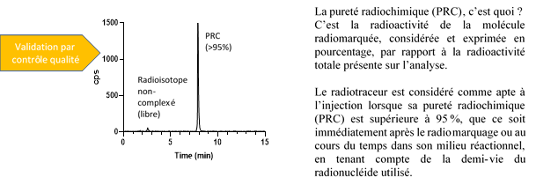

Le processus commence par le choix du type de radiomarquage, qu’il soit direct ou réalisé via un chélateur, ce dernier nécessitant une étape préalable de conjugaison à la molécule vectrice. Ce choix s’accompagne de l’optimisation des conditions de complexation, en fonction des caractéristiques du ligand et du radionucléïde, afin de garantir une pureté radiochimique (PRC) élevée et une activité spécifique optimale, dans des délais compatibles avec la demi-vie des radionucléides utilisés. Vient ensuite l’optimisation des paramètres de radiosynthèse, tels que le pH, la température, la durée d’incubation, ainsi que le ratio activité/molécule (AS). Des étapes de purification peuvent également être intégrées si nécessaire, pour affiner la qualité du radiotraceur. Ces paramètres doivent en outre garantir une formulation injectable, respectant les critères de solubilité, de tolérance aux excipients/solvants, et une activité volumique conforme aux besoins des modèles animaux.

-

Contrôle qualité

Tout au long du processus, des techniques analytiques de référence telles que la radio-HPLC ou la radio-TLC sont utilisées afin de garantir la qualité et la fiabilité des radiotraceurs.

Évaluation de la stabilité du radiotraceur in vitro ou ex-vivo

L’évaluation de la stabilité des radiotraceurs peut être réalisée in vitro, notamment dans un milieu de culture ou des tampons/solvants selon les expérimentations ultérieures, dans le sang total ou le plasma issus d’animaux (souris, rat, lapin) ou de donneurs humains (dans le cadre d’une convention avec l’Établissement Français du Sang). Elle peut également être effectuée ex vivo, par analyse du sang de souris prélevé par ponction cardiaque.

Vers le transfert clinique

En cas de développement translationnel, les paramètres de radiosynthèse sont ajustés selon les exigences pharmaceutiques pour répondre aux standards de la production clinique.

Responsable :

Sandrine Bacot

sandrine.bacot univ-grenoble-alpes.fr (sandrine[dot]bacot[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

univ-grenoble-alpes.fr (sandrine[dot]bacot[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

- Imprimer

- Partager

- Partager sur Facebook

- Partager sur X

- Partager sur LinkedIn