- Imprimer

- Partager

- Partager sur Facebook

- Partager sur X

- Partager sur LinkedIn

Contexte

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause mondiale de mortalité. La maladie coronaire, qui affecte les artères irriguant le muscle cardiaque, est la principale responsable des décès cardiovasculaires. Sur un plan microvasculaire, la maladie coronaire est caractérisée par une atteinte diffuse, précoce et durable de la microcirculation coronaire dont les mécanismes sont relativement bien décrits mais dont l’exploration routinière est impossible à ce jour. Sur un plan macrovasculaire, les accidents coronaires aigus, qui sont responsables de l’infarctus du myocarde, sont principalement causés par la rupture brutale de plaques d’athérome coronaires qualifiées de vulnérables. La détection précoce des plaques vulnérables, qui sont notamment caractérisées par des phénomènes inflammatoires, constitue un enjeu clinique majeur. Par ailleurs, au-delà de l’athérosclérose, l’inflammation chronique, qui se caractérise notamment par le recrutement des cellules de l’immunité au niveau de la microvasculature, est impliquée dans un très grand nombre de pathologies et touche différents organes.

Objectifs

La thématique Cardiovasculaire développée au sein du laboratoire Radiopharmaceutiques Biocliniques a pour objectifs le développement de méthodes diagnostique et pronostique précoces ainsi que de suivi thérapeutique. Via la valorisation de radiopharmaceutiques préexistants ou le développement de nouveaux radiotraceurs, ces méthodes consistent plus précisément en l’utilisation de l’imagerie nucléaire pour l’évaluation de la dysfonction coronaire microvasculaire, de la vulnérabilité des plaques d’athérome coronaires ou encore de l’inflammation chronique dans la spondyloarthrite et les myocardites.

Par ailleurs, les cardiologues du LRB développent également de nouveaux dispositifs médicaux et des outils d’analyses d’image afin d’améliorer la prise en charge de leurs patients.

Dysfonction coronaire microvasculaire

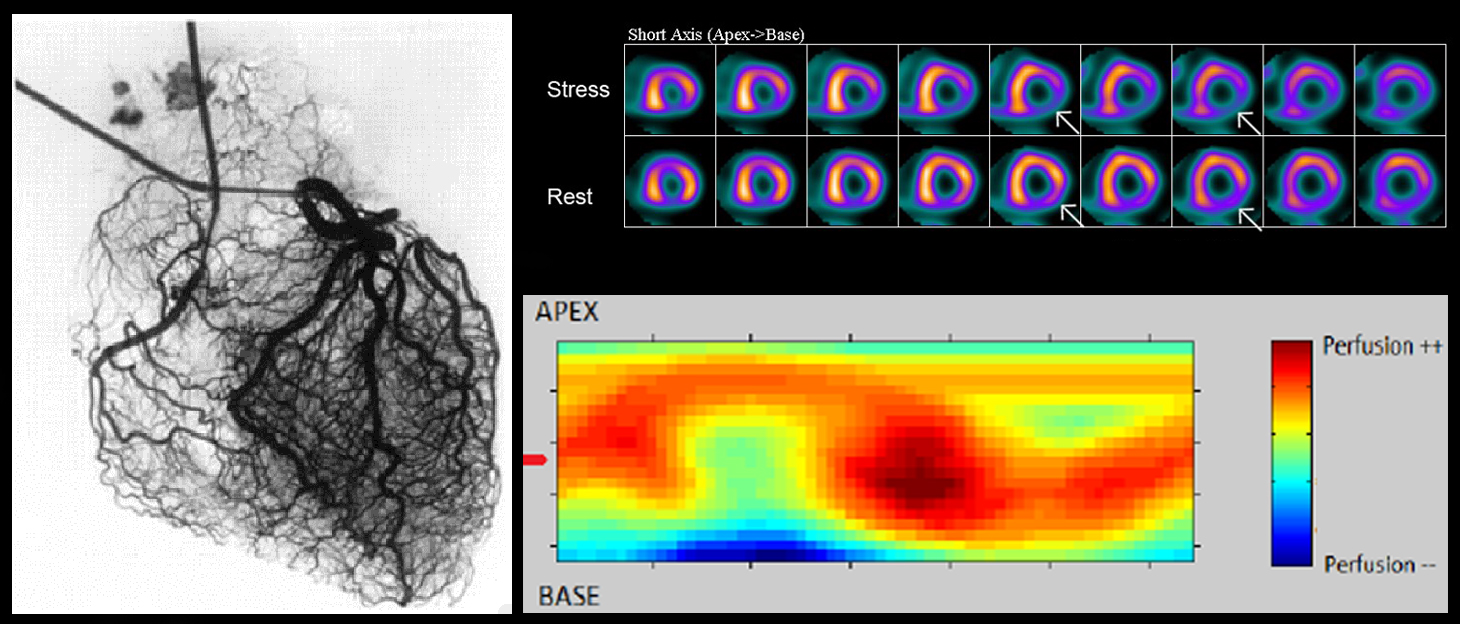

L’importance de la dysfonction coronaire microvasculaire dans la mortalité cardiovasculaire est soulignée par des études récentes. Ces avancées ont été permises par le développement d’outils invasifs d’évaluation de la physiologie coronaire. Cependant, ces méthodologies sont limitées à des populations restreintes de patients et il n’existe actuellement aucune technique permettant l’évaluation non invasive de la microcirculation coronaire in vivo chez l'homme malgré son intérêt diagnostique et pronostique. Le LRB s’intéresse à l’exploration non invasive de la dysfonction coronaire microvasculaire grâce à l’imagerie nucléaire TEMP de la perfusion myocardique (tomographie d’émission monophotonique). L'imagerie de perfusion myocardique est une méthode non invasive efficace pour diagnostiquer et stratifier le risque cardiovasculaire grâce à la réalisation de scintigraphies. Elle est utilisée en routine clinique chez des millions de patients par an à l’échelle mondiale. Nous développons, grâce aux cohortes et aux registres de patients du CHU Grenoble Alpes, et en étroite collaboration avec des experts locaux ou internationaux, des méthodes d’intelligence artificielle pour améliorer les performances diagnostiques et pronostiques de l’imagerie nucléaire TEMP de la perfusion dans l’évaluation de la dysfonction coronaire microvasculaire.

Athérosclérose

Imagerie de l’athérosclérose

Les plaques d’athérome sont des lésions qui se développent au sein de la paroi artérielle. Lorsqu’elles se développent au niveau des artères coronaires qui irriguent le cœur, elles peuvent entrainer la formation de thrombus occlusifs eux-mêmes responsables d’infarctus du myocarde. Si la présence d’une plaque d’athérome sténosante peut être décelée par la technique de coronarographie qui permet de visualiser la lumière des vaisseaux, il n’en va pas de même d’une plaque vulnérable au développement excentrique. En effet, cette plaque n’affecte que modérément la lumière de l’artère.

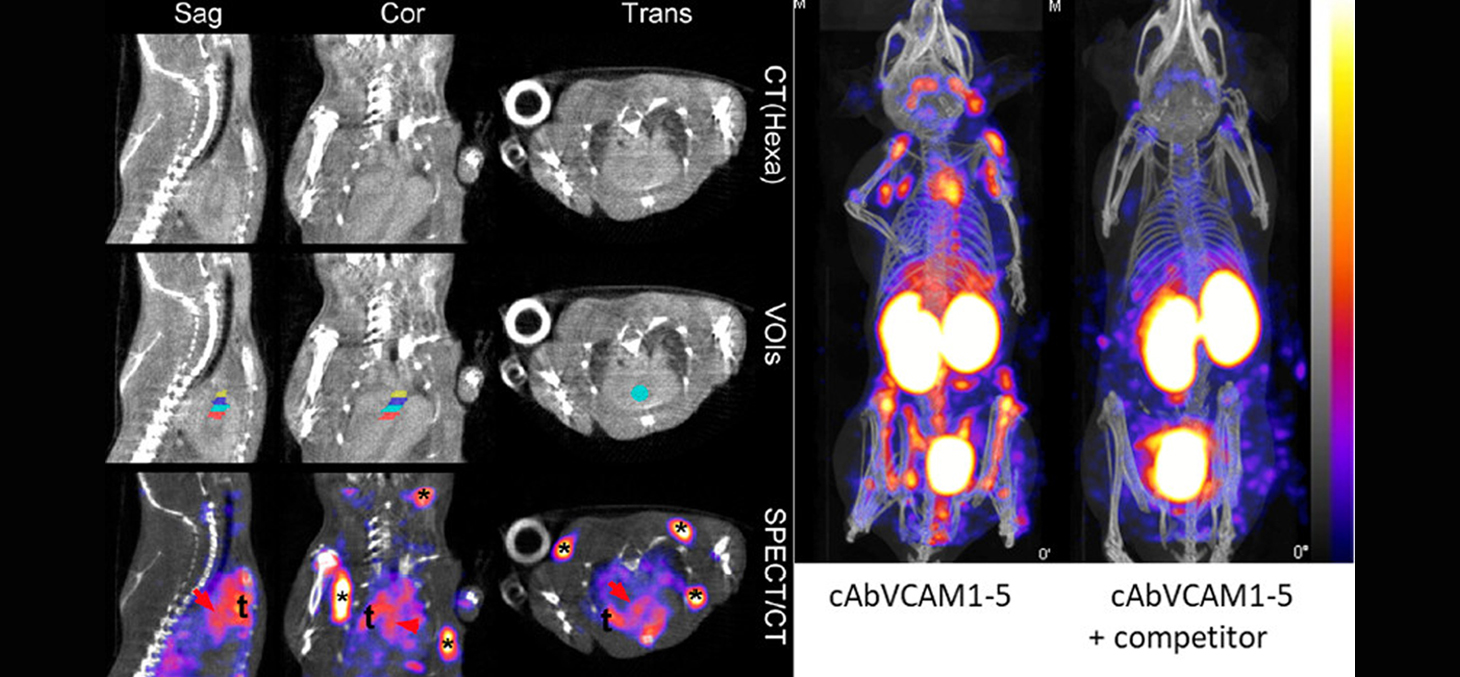

Bien que ces plaques vulnérables soient responsables de la majorité des infarctus aigus du myocarde, elles restent ainsi, à ce jour, indécelables en routine clinique. Dans l’objectif de diagnostiquer les patients en amont de la survenue des infarctus, le laboratoire développe des radiopharmaceutiques ciblant ces lésions. Il a ainsi mis au point 99mTc-cAbVCAM1-5, un agent d’imagerie ciblant le processus inflammatoire qui les caractérise. Cet agent d’imagerie a été évalué dans le cadre d’un essai clinique de phase I/IIa, en partenariat avec le CHU Grenoble-Alpes. Par ailleurs, de nouveaux agents d’imagerie ciblant d’autres biomarqueurs associés à la vulnérabilité des plaques d’athérome, tels que le facteur tissulaire ou bien le récepteur de l’urokinase, sont évalués par le LRB.

Inflammation

Imagerie moléculaire de l’inflammation chronique

L’inflammation chronique constitue un facteur clé de la morbidité et de la mortalité dans le monde. À ce titre, elle est considérée comme un enjeu majeur de santé publique avec un impact socio-économique très important. Sa détection et son suivi sont donc d'une importance capitale en pratique clinique. Un diagnostic précoce de l’inflammation chronique permettrait notamment d'améliorer la prise en charge des patients en introduisant des traitements à un stade encore réversible de la maladie. Il pourrait également servir de marqueur pronostique ou de suivi de l'efficacité thérapeutique. Au cours des dernières années, le LRB a développé cAbVCAM1-5, un agent d’imagerie de l’inflammation ciblant la molécule d’adhésion VCAM-1. Cet agent d’imagerie a été validé chez la souris pour l’imagerie de l’athérosclérose et de l’inflammation hépatique, et il a fait l’objet d’une première injection à l’homme au CHU Grenoble-Alpes. L’objectif de ce projet et d'approfondir l'évaluation de la valeur diagnostique et pronostique de cet agent d’imagerie dans des modèles précliniques d’inflammation chronique : la spondylarthrite et l'infarctus du myocarde.

Contact

Responsables

Dysfonction coronaire microvasculaire

Laurent Riou

laurent.riou univ-grenoble-alpes.fr (laurent[dot]riou[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

univ-grenoble-alpes.fr (laurent[dot]riou[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Tél +33 (0)4 76 63 75 09

Athérome et inflammation

Alexis Broisat

alexis.broisat inserm.fr (alexis[dot]broisat[at]inserm[dot]fr)

inserm.fr (alexis[dot]broisat[at]inserm[dot]fr)

Tél +33 (0)4 76 63 71 02

- Imprimer

- Partager

- Partager sur Facebook

- Partager sur X

- Partager sur LinkedIn